Поход ермака в сибирь. Присоединение западной сибири к российскому государству Большой поход в западную сибирь

Мне, как жителю Сибири, всегда было интересно ее освоение. Ведь история ее присоединения не ограничивается единичными походами или краткосрочными войнами. Оформление этих территорий длилось более четырех векови не заканчивается поныне. Сибирь и Дальний Восток - это территории страны, которая некогда располагалась в пределах Восточной Европы и развивалась лишь вертикально (с севера на юг). Но что же послужило толчком к освоению восточных территорий?

Начало походов русских в Сибирь

Первые движения народных масс на Восток страны начались во время правления Ивана Третьего. В ту пору активно велись централизация и процесс закрепощения крестьян. Крестьяне, попавшие под власть помещика, должны были платить двойное тягло (и феодалу, и государю). Поэтому многие стремились переместиться на менее обжитые территории. К тому же, государство поощряло такие миграции. Ведь за счет переселенцев укреплялись рубежи страны, и осваивались новые территории.

Другая причина заключалась в том, что на восточных землях располагались осколки некогда великой Золотой Орды, которые нужно было подчинить и окончательно обезоружить.

Первый поход в Сибирь

По тем же причинам в 1581 был снаряжен полк из казаков, во главе которых стоял Ермак Тимофеевич. Относительно этого события историки до сих пор не могут прийти к единому мнению. Существует несколько версий развития событий:

Несмотря на великое множество версий, внутренняя колонизация действительно была проведена, и довольно успешно.

8.2. Сибирь до похода Ермака

Первые русские в Сибири. Суровый Север привлекал ещё новгородцев. Ведь из «стран полунощных» шли озолотившие Новгород меха. На север новгородцы продвигались по озерам и рекам; на водоразделах, откуда начинаются реки, ладьи перетаскивали волоком.

Отсюда пошли имена городов Волоколамск (Волок Ламский) и Вологда. Вслед за новгородцами двинулись на север владимирские князья: на Сухоне основали город Великий Устюг - важный центр русской колонизации Севера, боролись с новгородцами за доступ к пушнине Перми Великой. А мехами Пермь славилась. Ещё больше славилась пушниной лежащая к востоку от Перми таинственная Югра. О богатствах Югры ходили легенды. Первая Новгородская летопись под 1193 г. сообщает, что в Югре в изобилии «сребро и соболи и иная оузорочья». Другая летопись (Ипатовская, 1114 г.) передает рассказ о чудесах Югорской земли:

«Мужи старии ходили за Югру и за Самоядь, у ко видевши сами на полунощных странах, спаде туча и в той туче спаде виверица млада, акы то перворожена, и возрастоши и расходится по земли, и пакы бывает другая туча и спадают оленци мали в ней и возрастают и расходятся по земли».

Но не «оленцы» привлекали новгородцев, в Югру они стремились за лучшими в мире соколами, «рыбьим зубом» (моржовыми клыками) и дорогими мехами соболя, песца и горностая, идущего на мантии королей. Продвигаясь на восток, первопроходцы вышли к горам, прозванных ими «Югорский камень», перевалили «чрез Камень» и уже в 1096 г. достигли низовий Оби. Новгородцев не смущал «путь зол», не пугал и риск гибели в боях с «югрой» (вогулами, самоедами), что случалось. Летописи повествуют о печальном конце многих первопроходцев: 1032 г. - поход воеводы Углеба «на Железные врата... и вспять мало их возвратишася, но много там погибша»; 1187 г. - отряд новгородцев истреблен в Печоре и Заво-лочье - «пали головы у ста доброименитых»; 1193 г. - почти весь отряд воеводы Андрея перебили за «Камнем», 1329 г. - погибла вся новгородская торговая экспедиция, шедшая в Югру.

Но новгородцы лишь становились настойчивее. В XII в. они основали город Хлынов (Вятка), ставший центром колонизации Печорского края, проложили «Чрезкаменный путь» - систему речных путей и волоков в «Закаменную югру» (низовья Оби). В конце XIII в. в Новгороде появились новые суда для военных и торговых экспедиций - ушкуи, названные в честь белых медведей, по-поморски ушкуев. Нос и корму ушкуев украшали головы медведей, как на корабле былинного Соловья Будимировича: «На том соколе-корабле два медведя белые заморские». Узкие и длинные ушкуи были быстроходны, «ехали греблею и бежали парусом», по рекам и по морям, вперед носом и вперед кормою, ведь нос ушкуя не отличался от кормы. В каждом ушкуе помещалось по 30 воинов-гребцов, ушкуйников. Число достаточное, чтобы перетащить корабль волоком в другую реку.

Дерзкие, хорошо вооруженные, ушкуйники овладели речной системой Руси и Золотой Орды. Они довели до отчаяния золотоордынских ханов, разграбили всё приречное Поволжье, многократно разоряли золотоордынские города и даже взяли штурмом столицу Золотой Орды - Сарай. На морских ушкуях новгородцы выходили в Баренцево море и грабили норвежское побережье, а на Балтике проникали в финские шхеры и нападали с тыла на шведские крепости. Ушкуйники были популярны в Новгороде; удалые молодцы, часто из хороших семей, шли в ушкуйники. А.К. Толстой посвятил одному из них стихотворение «Ушкуйник»:

Одолела сила-удаль меня, молодца,

Не чужая, своя удаль богатырская!

А й в сердце тая удаль-то не вместится,

А и сердце-то от удали разорвется!

Пойду к батюшке на удаль горько плакаться,

Пойду к матушке на силу в ноги кланяться:

Отпустите свое детище дрочёное,

Новгородским-то порядкам неучёное.

Отпустите поиграти игры детские:

Те ль обозы бить низовые, купецкие,

Багрить на море кораблики урманские,

Да на Волге жечь остроги басурманские!

Не обошли вниманием ушкуйники и Югру. В 1363 г. ушкуйники во главе с Александром Абакумовичем и Степаном Лепой вышли к реке Оби. Здесь они разделились - часть «детей боярских и людей молодых» направилась в низовья Оби до самого «Студёного моря» отбирать у местных пушнину и «рыбий зуб», а другие пошли гулять по верховьям Оби в землях сибирских татар. В XIV в. приуральская Югра была включена в состав новгородских волостей, хотя владения Великого Новгорода были непрочны.

С XIV столетия начинается северо-восточная экспансия Московского княжества. Ещё в 1332 г. князь Иван Данилович (Калита) «взверже гнев свой на устюжцев и на ноугородцев», что не платят они дани ордынскому царю от Вычегды и Печоры «почал взимати дани с пермские люди». В 1364 г. Москва захватывает Великий Устюг. В 1367 г. князь Дмитрий Иванович (Донской) «заратися на Ноугород и ноугородцы смирилися». Взял князь Дмитрий «по тому розмирю» Пермскую землю. Вскоре преподобный Стефан Пермский основал Пермскую епархию и занялся просвещением коми-зырян (1379-1395): крестил их, создал им азбуку, перевел на язык коми часть Священного Писания.

С присоединением Новгорода к Русскому государству (конец XV в.) приполярные походы в Югру продолжились. Занимались ими поморы - потомки новгородцев, заселивших в XII - XIII вв. южное побережье Белого моря и смешавшихся там с местными финскими племенами. Прекрасные судостроители, поморы строили самые совершенные по тем временам суда для ледового плавания - кочи. Кочи были приспособлены для плавания по битому льду и для волока по льдинам. У них были двойная обшивка корпуса и круглое дно, благодаря чему льдины их не раздавливали, а выдавливали на поверхность льдин.

Навыки полярного мореходства позволили поморам освоить кочевые пути по Студёному (Карскому) морю. В XVI в. они открыли морской путь в Обскую губу и вверх по Оби - в кладовую «мягкой рухляди». К началу XVII в. поморы достигли устья Енисея. Известны следующие кочевые ходы в Карском море: «Мангазейский морской ход», «Новоземельский ход», «Енисейский ход». «Мангазейский ход» - путь в Обскую губу и город Мангазею, построенный на реке Таз в 1601 г. Путь проходил вдоль побережья Баренцева моря, через пролив Югорский Шар в Карское море к западному берегу полуострова Ямал, где суда шли реками. «Енисейский ход» вел из Поморья в устье реки Енисей, а «Новоземельский ход» - в северные районы Новой Земли.

Слово Сибирь в летописях впервые появляется в 1407 г. в связи с сообщением, что хан Тохтамыш был убит в «Сибирской земле». В 1465 г. воевода Василий Скряба с отрядом прошел за Камень и собрал дань с югры в пользу Ивана III. Воевода Фёдор Пестрый в 1472 г. окончательно подчинил Великую Пермь и основал в Приуралье городок Чердынь. В 1483 г. князья Фёдор Курбский-Чёрный и Иван Салтыков-Травин совершили большой поход в Сибирь. Русское войско волоком перетащило суда через Каменный пояс и добралось до места впадения Иртыша в Обь, одержав по пути ряд побед. С тех пор Иван III стал именоваться Великим князем Югорским, князем Кондинским и Обдорским. В 1499 г. «повелел князь великий Иван воеводам своим Петру Ушатому да князю Семёну Курбскому с большим войском идти покорять Печору и усмирять вогулов». В поход выступили более четырех тысяч ратников. Они преодолели высокий Северный Урал и повоевали Югорскую землю - 58 князцов были приведены к «шерти по их вере».

Но завоевания эти были непрочны. Для югры (вогулов и остяков) российский государь был далеко, а татары - здесь, под боком. Вновь и вновь вогульские и остяцкие князцы изъявили покорность сибирским ханам. Все изменилось во второй половине XVI в., когда Казанское царство было завоевано Иваном IV. Ничто теперь не мешало освоению Приуралья и Зауралья. Но Иван Грозный не имел возможности заниматься Пермской землей - всего его силы сковывала борьба с Крымским ханством, восстания татар и черемисов (марийцев) в Поволжье, надвигающаяся война с Ливонией. Поэтому в 1558 г. он пожаловал промышленников братьев Строгановых, Якова и Григория, землями по рекам Каме и Чусовой и велел их осваивать.

Строгановым было разрешено приглашать на новые места людей вольных - «не тяглых и не беглых» - и на 20 лет освобождать их от податей:

«И хто в те крепости к Якову и к Григорью жити придут, и деревни и починки учнут ставити, и пашню роспахивати непись-мяные и нетяглые люди, и в те льготные лета с тех мест не надобе моя царя и великого князя дань, ни ямские... ни иные никоторые подати, ни оброк сь их промыслов и угодей в тех местех до урочных лет».

Царь предписал Строгановым заводить селения, пашни и соляные варницы, даровал право 20 лет торговать без пошлины солью и рыбою, но с обязательством «не делать руд», и если найдут где серебряную, или медную, или оловянную, то немедленно извещать казначеев государевых. Позволил им ставит городки и остроги для защиты от набегов «ногайских и иных орд», иметь снаряд огнестрельный, пушкарей и воинов на собственном иждивении.

Теперь русские вплотную придвинулись к Каменному поясу не только на севере, но в средней его части (Южным Уралом владели башкиры). Новую реальность осознали в Кашлыке. Правивший там сибирский хан Едигер находился в сложном положении - с юга ему угрожал претендент на престол, хан Кучум, с войском из узбеков, ногайцев и башкир, с востока набирало силу монгольское Джунгарское ханство, а на западе надвинулась грозная русская держава. Едигер больше всего опасался Кучума и, решив заручиться поддержкой Москвы, в 1555 г. прислал послов с просьбой «белому царю», чтобы тот «всю землю Сибирскую взял во свое имя и от сторон ото всех заступил (оборонил) и дань свою на них положил и даругу своего прислал, кому дань собирать».

Иван Васильевич милостиво согласился взять Сибирь «под свою руку». К названиям царств и княжеств в его титуле добавилось «всеа Сибирские земли повелитель». О присоединении Сибири похвалились за рубежом, повсеместно сообщив, что «Сибирский князь Едигер бил челом государю нашему, чтобы царь государь Сибирскую землю держал за собой и дань с сибирских людей брал, а их бы с Сибирской земли не сводил». Но дань не заладилась. Послы обещали платить в царскую казну «со всякого чёрного человека по соболю, да даруге государеву по белке сибирской с человека», но когда русский данщик (даруга) приехал, Едигер ему ничего не дал, а отправил в Москву своего мурзу с 700 соболями. В Кремле же надеялись на 30 тысяч соболей, по числу мужчин в Сибирском царстве. Царь «опалился» и посадил мурзу в тюрьму Позже Едигер, а дела его ухудшались, решил полностью подчиниться. Он прислал в Москву «грамоту шертную со княжею печатью, что учинился князь в холопстве, дань на всю свою землю положил, чтобы впредь ежегодно и беспереводно ту дань царю и великому князю со всей Сибирской земли давати».

К грамоте приложил дани «тысячю соболей да даружской пошлины 160 соболей». Иван Васильевич смирился, принял дань и выпустил мурзу из тюрьмы. Размер дани определили в тысячу соболей, и послы обещали выплачивать дань «впредь ежегодно и бесповоротно». Но закатилась звезда Едигера: в 1563 г. хан Кучум нанес ему поражение, захватил в плен и казнил. Россию Кучум ненавидел, хотя сначала затаился, был занят наведением порядка в своем царстве. Дани при этом не посылал. Когда в 1569 г. Посольский приказ ему напомнил, Кучум ответил, что собирает дань, а Ивана Васильевича признает «братом старейшим». Позже, узнав о поражении турецкого войска под Астраханью (1569), хан решил дань все-таки выплатить и в 1571 г. отправил в Москву тысячу соболей. В этом же году Девлет-Гирей сжёг Москву, и Кучум снова откачнулся от России. В1573 г. лучший его полководец, племянник Маметкул, сделал набег на пермские владения Строгановых.

В ответ Иван Грозный в 1574 г. дарует Якову и Григорию Строгановым «открытый лист» на сибирские земли по Туре, Тоболу, Оби и Иртышу с правом «дворы ставити, и лес сечи, и пашня пахати и угодьи владети», торговать и рыбу, и зверя и, в возмездие за добрую службу, «руды делати». Царь разрешил Строгановым нанимать охочих людей для защиты городков и промыслов, «где пригодитца для бережения и охочим на опочив, крепости делати и сторожей с вогняным нарядом держати». Он поручил братьям защищать «остяков и вогулич, и югрич», пожелавших «отстать» от Кучума и платить дань. Войска Строгановых должны действовать против Кучума совместно с туземным ополчением, «збирая охочих людей и остяков, и вогулич, и югрич и самоедь, с своими наёмными казаки и с нарядом своим посылати воевати, и в полон сибирцов имати и в дань за нас приводити».

Между тем союзные Кучуму вогулы продолжали набеги. Летом 1581 г. «безбожный мурза» Бегбелий Агтаков с вогулами и «со иными многими» пограбил погосты и деревни по Чусовой и Сылве и многих угнал в рабство. Строгановы организовали погоню. Многих «поимаша и побиша», поймали и Бегбелия. Но уже через месяц «пелымский князь» из-за Камня совершил новый набег. Набег поддержали местные вогульские (мансийские) племена. Жизнь поселенцев стала невыносимой. Строгановы обратились к государю за помощью. Они писали: «А вогуличи живут блиско их слободок, а место лешее, а людям их и крестьянам из острогов выходу не дадут, и пашни похати и дров сечи не дают же. И приходят деи к им невеликие люди украдом, лошадей, коров отганивают и людей побивают, и промысел деи у них в слободах отняли и соли варити не дают». Семён и Максим Строгановы просили у царя разрешения провести новый набор «охочих людей». Разрешение они получили (20 декабря 1581 г.), но только для набора жителей Пермской земли (а они надеялись на разрешение на наём казаков).

Русские всегда нарушают закон, когда очень хочется. Не рассчитывая на мирных пермяков, Строгановы вступили в переговоры с казаками, многие из которых подлежали государевой опале за разбойные дела. Весной 1582 г. отряд атамана Ермака, числом 540 человек, появился в Строгановских вотчинах. Летом 1582 г. сложилась идея о походе за Каменный пояс. В конце августа, когда подготовка к походу была закончена, случился набег сына Кучума Алея и пелымского князя Аблегерима. С войском из 700 татар, вогулов, остяков и башкир они напали на владения Строгановых на Чусовой, но были отбиты казаками. Тогда Алей и Аблегерим повернуло войско на земли пермского воеводы и осадили пермскую столицу Чердынь, но город выстоял. Затем они пошли к Соликамску, взяли город приступом, перебили жителей, сожгли и пограбили погосты и деревни по Каме. Ермаковцы не принимали участия в защите Перми. Вместо этого 1 сентября 1582 г. казаки выступили в поход за Каменный пояс.

В результате набега сына Кучума и пелымского князя русские понесли значительные потери. Было очевидно, что если бы казаки Ермака не ушли за Камень, потерь было бы меньше. Об этом Иван Васильевич получил донос от чердынского воеводы В.И. Пелепелицына, и Строгановым пришла опальная грамота (от 16 ноября 1582 г.). В грамоте царь обвинил Строгановых в «воровстве и измене»:

«Вы Вогуличь и Вотяков и Пелынцов от нашего жалованья отвели и их задирали, и тем задором с Сибирским салтаном ссорили нас. А Волжских атаманов к себе призвав, воров наняли в свои остроги без нашего указу. А те атаманы и казаки преж того ссорили нас с Ногайскою ордой, послов Ногайских на Волге, на перевозех побивали и Ордобазарцов грабили и побивали, и нашим людем многие грабежи и убытки чинили. И им было вины свои покрыта тем, что было нашу Пермскую землю оберегать, и они зделали с вами вместе по тому ж, как на Волге чинили и воровали: в которой день к Перми к Чердыни приходили Вогуличи сентября в 1 день, и в тот же день от тебя из острогов Ермак с товарыщи пошли воевать Вогуличь, а Перми ничем не пособили».

Следует «тех казаков, Ермака с товарыщи», из Сибири воротить и, разделив, отправить в Пермь и Усолье Камское, чтобы под командой московских воевод покрыли свои вины и вместе с пермичами и вятчанами воевали пелымского князя. А если Строгановы ослушаются, то приговор Грозного был краток:

«А не вышлите из острогов своих в Пермь волжских казаков, атамана Ермака Тимофеева с товарыщи, а учнёте их держать у себя... и нам в том на вас опала своя положити болшая, а атаманов и казаков, которые слушали вас и вам служили, а нашу землю выдали, велим перевешати».

Строгановы, при всем своем желании, царю угодить не могли. Казаки уже были за Каменным поясом. События переместились в Сибирь.

Западная Сибирь накануне прихода Ермака. В XVI в. в огромной Западной Сибири жило всего около 80 тысяч человек. Большинство принадлежали к уральской расе, переходной между монголоидами и европеоидами. На крайнем севере, в прибрежной полосе Ямала и Обской губы, ещё сохранились древнейшие жители, сиртя, - охотники за морским зверем. В преданиях ненцев прибрежный народ ушел под землю, но в действительности сиртя были истреблены или смешались с ненцами.

Основным населением тундры и северной тайги были самодийские народы - ненцы и энцы (8-9 тысяч) и нганасаны (менее 1 тысячи). Самыми многочисленными были ненцы (ок. 8 тысяч), известные новгородцам ещё с XI в. под именем «самоядь, самоеды». В XVI в. ненцы ещё не перешли на тундровое оленеводство. Стада оленей у них были небольшие, и подспорьем служили охота и рыболовство. Ненцы были вовлечены в торговый обмен с русскими. Многие платили ясак, но как кремлевские дьяки с негодованием выяснили: приезжие удальцы «дань с них имали на себя». Порядок удалось навести лишь со строительством городка Мангазеи (1601) и посылкой воеводы и стрельцов.

Самодийские народы жили не только на севере. Самодийцы селькупы (ок. 3 тысяч) обитали по Средней Оби от Тыма до Чулыма. Селькупы ездили на оленях и занимались таежной охотой. Их именовали Пегой Ордой по пестрой одежде, сделанной из кусочков меха. К Пегой Орде русские относили и кетов (менее 1 тысячи), культурно схожих с селькупами, но говоривших на особом кетском языке.

Обские угры (около 20 тысяч) первоначально известные русским под именем югра, делились на хантов и манси. Ханты, или остяки (12 тысяч) разбросанно заселяли обширную территорию по Среднему и Нижнему Иртышу и Оби. Жили в срубных избах, летом ставили берестяные чумы в местах промысла. Занимались таежной охотой и рыбной ловлей. В «Описании о сибирских народах и гранях их земель» (ок. 1703 г.) СУ. Ремезов дает следующее описание остяков:

«Обычай же их таков... веры и грамоты не умеют, жрут [приносят в жертву] скотов и зверей перед клеткою кумирскою... А мяса сырыя и вареныя ядят, и кровь сырую пьют... Одежду у себя имеют от рыб - осетра, стерляди и налима, пестреныя. Едят медвежье и говяжье мясо и всякую гадину и траву, и корение. Пятнают же свои лица и руки чёрными пятнами в разные свои знаки. Лица имеют плоские и волосы побритыя; платье носят поддергано; ноги тонки и скоропостижны. Оружие их - лук и стрелы. Ездят на собаках и нартах, и ходят на лыжах».

Манси, или вогулы, вогуличи (ок. 8 тысяч) жили по обеим сторонам Среднего Урала. В XVI в. под давлением коми и русских переселились в Зауралье. Северные манси по образу жизни были близки к хантам, южные разводили лошадей и овец и переходили к земледелию. Ремезов дает описание манси:

«Вогуличи собою возрастом средние, волос не бреют, лицом походят на остяков, в делех малогодны и не рукодельны; бегают же от соседства в даль, в темность лесов, на единство [в одиночестве] жити... боготворят древа и кусты... Грамоты и закона не имеют, обычаем скаредны [жадны], но имению не стяжательны, упадчивы и ленивы, диковаты; оружия их - лук и стрелы, ездят на конях и скотом довольны... платье делают от кож звериных и скотских».

У южных угров - манси и хантов - были князцы, имевшие воинов и жившие в укрепленных городках, общинники и рабы. До прихода русских князцы южных угров были вассалами Кучума.

На юге Западной Сибири в лесостепи и в горах Алтая и Западных Саян жили тюрки. Преобладали сибирские татары (ок. 30 тысяч), заселявшие лесостепь и прилежащую тайгу. В горах Алтая жили алтайские тюрки (1-2 тысячи). В Минусинской котловине жили воинственные енисейские кыргызы (ок. 13 тысяч). К югу от татар, в степях Казахстана, кочевали казахи, ногаи и монголы-ойраты (калмыки).

Сибирские татары были единственным народом Сибири, имевшим в XVI в. единое государство - Сибирское ханство. Татары занимались скотоводством, земледелием, охотой и рыболовством.

У них были укрепленные городки, где жили ремесленники и купцы. Немалый доход им приносила посредническая торговля. Из Средней Азии и Ирана шли в Сибирь ткани, оружие, серебро (особо ценимое уграми), сушеные фрукты, а из Сибири - меха и ловчие птицы. Большинство татар приняли ислам и входили в состав Сибирского ханства. Чулымские и обские татары жили на отшибе, к востоку от Оби до Енисея. Они сохраняли религию древних тюрок, поклонявшихся Тенгри - «Голубому Небу».

Тюрки появились на юге Западной Сибири в конце первого тысячелетия до н. э. Сначала они подчинялись гуннам, а в VI в. вошли в состав Тюркского каганата. С VIII по X в. в Прииртышье существовал кочевой каганат кимаков. К востоку от кимаков в IX веке сложилось государство енисейских кыргызов. Первое государство предков сибирских татар было образовано в начале XII в. на Ишиме. В начале XIII в. Южная Сибирь была завоевана Чингисханом (1207) и вошла в состав улуса Джучи, а при его сыне Батые оказалась в составе Золотой Орды. Но Батый не правил в сибирских и казахских степях: он передал эти земли брату Орду Ичену (1242). Государство Орду Ичена и его потомков называлось «Кок Орда» - Синяя Орда - и находилось в вассальной зависимости от Золотой Орды. В самой Синей Орде были удельные княжества - улусы и юрты. Орду Ичен выделил младшему брату Шейбани улус в казахских степях. Так началась династия шейбанидов. Другим уделом, известным как Тюменский юрт, владели тайбугиды - потомки монгольского воина Тайбуги.

В начале XIV в. Тюменский юрт разделился на собственно Тюменский юрт с центром в Чинги-туре (на месте Тюмени) и Сибирский юрт со столицей в Сибир-туре на Иртыше, недалеко от Тобольска. В обоих юртах правили тайбугиды. В конце XIV в. по приказу золотоордынского хана Узбека началась исламизация сибирских татар. Язычники яростно сопротивлялись: погибло 330 из 336 шейхов-просветителей и 1148 сопровождавших их воинов. В 1468 г. шейбанид Ибак захватил Тюменский юрт, а в 1480 г. Сибирский юрт. Правителей тайбугидов Ибак уничтожил, но нарушил «Ясу» Чингисхана, позволив жить их детям. В 1481 г. Ибак напал на зимовку хана Золотой Орды Ахмада на Нижней Волге и убил его. Это был конец Золотой Орды и возвышение единого Сибирского ханства. Но нарушение «Ясы» не прошло даром: в 1495 г. Ибака убил тайбугид Мухаммад, отомстивший Ибаку за деда. Тайбугиды вернулись к власти.

Мухаммад перенес столицу на берег Иртыша, в Сибир-туру, получившую имя Кашлык. Его государство имело все основания именоваться ханством, но Мухаммад не был потомком Чингисхана и не мог носить титул хана. Русские именовали тайбугидов князьями, а татары беками. Вскоре случились события, имевшие далеко идущие последствия. В начале XVI в. Шах-Бахт Мухаммед Шейбани, стоявший во главе кыпчакских племен, принявших имя узбеки в честь хана Узбека, завоевал среднеазиатские владения наследников Тимура. Узбеки-кипчаки и немалая часть сибирских татар ушли с Шейбани в Среднюю Азию, где смешавшись с местным населением, положили начало современным узбекам. Синяя Орда перестала существовать, а Сибирское царство лишилось пассионариев. Как пишет Гумилёв: «Вместе с Шейбани в Среднюю Азию ушла наиболее активная и боеспособная часть населения Синей Орды, что десятки лет спустя негативно сказалось на судьбе Кучумова царства».

С 1530 г. Сибирским царством правил тайбугид Едигер (Ядгар бен Гази). Главной опасностью для него были жившие в Бухаре потомки хана Ибака, стремившиеся вновь занять сибирский престол. Едигер, предвидя войну с шейбанидами, решил заручиться поддержкой Москвы. В 1555 г. он предложил платить дань Белому царю, на что Иван Васильевич охотно согласился. Выплата дани мало помогла Едигеру: внук Ибая, Кучум, при поддержке бухарцев и ногайцев за несколько лет сумел его разбить. В 1563 г. Кучум захватил Кашлык и казнил Едигера и его брата Бекбулата. Но у тайбугидов было много сторонников. Им удалось спасти сына Бекбулата Сейдяка (Сеида), будущего противника Кучума. Кучуму пришлось воевать с мятежными мурзами, а потом в лесных дебрях выискивать и приводить к покорности остякских и вогульских князцов. Борьба продолжалась семь лет и была беспощадной. Кучум не только покорял татар, остяков и вогулов, но обращал их в ислам. С помощью ногайских и бухарских воинов Кучуму удалось к 1571 г. полностью подавить сопротивление и даже покорить новые племена.

При Кучуме Сибирское ханство укрепилось. Как Чингизид, он был легитимным ханом. Кучум расширил границы владений до низовьев Оби. При нем Сибирское ханство граничило на юге с Казахским ханством, на юго-западе - с Ногайской Ордой, на северо-западе, по Уральским горам, - с владениями Строгановых, на севере - с ненцами, на востоке - с Пегой Ордой. Ядро ханства составляли татары, расселившиеся в лесостепной полосе между Тоболом, Турой и Иртышем с Омью.

Благополучное на первый взгляд, Сибирское ханство было непрочно. Хотя часть татар искренне приняла Кучума, многие надеялись на возвращение тайбугидов. Ненадежны были силой приведенные к шерти вогульские и остяцкие князцы.

Спокойствие в стране сохранялось лишь благодаря ослабленной пассионарности татар, потерявших поколение батыров, ушедших с Шейбани в Среднюю Азию, и низкой пассионарности угров, давно перешедших в фазу этнического гомеостаза. Пассионарии группировались вокруг Кучума, но они, как и сам хан, были пришельцами, выходцами из других тюркских этносов, по обычаям и поведению чуждые сибирским татарам. Иными словами, ханству Кучума в первую очередь не хватало единства, той самой асабии, которая, согласно П. Турчину, скрепляет этносы и государства. Достаточно было внешнего толчка, чтобы такое государство развалилось.

Между тем к западу от Сибирского ханства обстановка менялась - Россия расширялась. В 1554 г. хан Большой Ногайской Орды признал себя вассалом Белого царя, в 1556 г. было покорено Астраханское ханство, в 1569 г. под Астраханью погибла большая часть брошенной на ее захват турецкой армии. В том же году Посольский приказ напомнил Кучуму о задолженности по выплате дани. Сибирский хан решил подчиниться и в 1571 г. направил в Москву посла с данью в тысячу соболей. «Кучюм-богатырь царь» выражал покорность «Крестьянскому Белому царю» и обещал выплату дани. В Посольском приказе появилась запись: «Да послал Кучум о том, чтоб его царь и великий князь взял в свои руки, а дань со всее Сибирские земли имал по прежнему обычаю».

Покорность свою Кучум посчитал большим унижением, и как только ему показалось, что Россия ослабла, он решил отомстить. Сожжение крымским ханом Москвы в 1571 г. убедило Кучума в слабости царя. Он немедленно прервал даннические отношения, а в 1573 г. отправил племянника Маметкула (Мухаммед Кула) с войском во владения Строгановых. Маметкул «пограбил и пожегл» пермяков и вотяков, а не русских поселенцев, но для Строгановых это было болезненно: ведь пермяки и вотяки платили дань пушниной. И уж совсем вызывающим было убийство царского посла, сына боярского Третьяка Чебукова, направлявшегося к казахскому хану.

Иван Грозный, занятый войной с поляками и шведами, не имел возможности посылать войско против непокорного вассала. Сообщения «Соликамской летописи» и «Книге записной» о посылке в 1574 г. в Сибирь отряда полкового воеводы Афанасия Лыченицына, разгромленного Кучумом, историки считают недостоверными. Лыченицына нет в списках воевод Грозного, и, кроме того, подобный наскок противоречит осторожной политике царя, стремившегося подчинить Кучума без войны. Кучум тоже предпочитал действовать чужими руками, он поддерживал восстания черемисов (марийцев) и натравливал на русских вогульских князцов, поощряя татар и башкир участвовать в их походах. В 1582 г. хан уже прямо послал в набег на земли Строгановых и Пермь старшего сына Алея (Али) с татарами и вогулами, но и терпение Строгановых истощилось. Последующие события (с ошибкой на год) описаны в Вычегодско-Вымской летописи:

«Лета 7089 пришедшу сибирский царь с вогуличи и югорцы на Пермь Великую на городки на Сылвенские и Чусовские, вотчины Строгановы пограбил. Того же лета пелынский князь Кикек пришедшу с тотары, башкирцы, югорцы, вогулечи, пожегл и пограбил городки пермские Соликамск и Сылвенский и Яйвенский и вымские повосты Койгород и Волосенцу пожегл, а Чердыню приступал, но взяти не взял. Того же лета снарядиша Максим да Григорей Строгановы казацких ватаманов а с ними охотчие люди Сибирскую землю воевати и шедшу тое казаки за единолет всю Сибирскую повоевали, за князя великого привели».

Кучум явно недооценил Строгановых, решивших призвать казаков и использовать их не только для обороны, но и наступления. Недооценил Кучум и боевые возможности казаков по сравнению с собственным войском. Какими же силами располагал сибирский хан к началу похода Ермака? Согласно сведениям Посольского приказа, Кучум мог выставить в поле до десяти тысяч воинов, хотя Р.Г. Скрынников считает это число завышенным. М. Абдиров, напротив, оценивает численность войска Кучума в 10-15 тысяч человек. Ю.С. Худяков считает, что войско сибирского хана «насчитывало не один тумен» (тумен - 10 тысяч воинов). Если оценить население ханства Кучума в 50 тысяч человек (включая угров), то мужчин старше 15 лет, при продолжительности жизни в 50 лет, там было 70% от 25 тысяч, т. е. около 17 тысяч. Следовательно, при тотальной мобилизации Кучум мог выставить в поле 15-тысячное войско, а на самом деле - 7-8 тысяч.

Ядро войска Кучума составляла ханская гвардия - наемная ногайская, башкирская и бухарская конница и чуваши, жившие в укрепленном Чувашевом городке, - всего около тысячи воинов. Гвардия носила кольчуги и имела разнообразное холодное оружие, мало уступавшего оружию казаков. Хорошо была вооружена и татарская аристократия. Численность их также не превышала тысячи воинов. Основную массу войска Кучума составляли ополченцы из улусов и отряды манси и хантов (вогулов и остяков). Простые улусники обычно были без доспехов. Вооружены они были луками и копьями. Почти все татары были всадники и отличались большой подвижностью. На конях были и многие вогулы, усвоившие боевые навыки татар. Вогульские и остяцкие князцы обычно носили кольчуги, но основная масса воинов доспехов не имела.

У сибирских татар не было огнестрельного оружия. У Кучума были две пушки, но они так и не выстрелили во время боя, и Кучум приказал их сбросить в Иртыш. Основным оружием татар был монгольский лук, что совсем не плохо по сравнению с пищалями, требующими три минуты на перезарядку. При столкновении с казаками, одетыми в панцири и кольчуги, лук мог служить грозным оружием, но лишь при наличии тяжелых бронебойных стрел с калеными (стальными) наконечниками, способными раздвигать кольца кольчуги и даже пробивать панцирь. Бронебойных стрел у татар (и тем более у вогулов и остяков) было мало, а легкие стрелы с железными и ещё чаще костяными наконечниками, эффективные в боях с легковооруженным противником, были почти бесполезны в столкновениях с железной ратью Ермака.

Кучум не подготовился к серьезной войне с русскими. Он пытался получить пушки от крымского хана, но не подумал о бронебойных стрелах, а ведь их можно было закупить в Бухаре или изготовить на месте - опытные кузнецы в Сибири были. Ошибкой был и созыв ополчения, что увеличило массу войска, но понизило его стойкость. В битве Чувашевой горой первыми побежали остяки, за ними вогулы, а потом улусные татары. Прочие обстоятельства распада Сибирского ханства от Кучума не зависели. Зато в последующей борьбе с Ермаком сибирский хан явил свои сильные стороны - несгибаемую волю, способность оправиться после тяжких поражений и терпеливо ждать своего часа. Особо следует указать на умение Кучума правильно использовать подвижность конницы и обеспечить прекрасную разведку. Не стоит забывать, что в конечном итоге Кучум переиграл Ермака.

Из книги Покорение Сибири: Мифы и реальность автораПоход Ермака не был первым военным походом в Сибирь В патриотической мифологии проводится мысль о том, что поход Ермака был первым военным походом русских в дикую, пустынную и неизведанную страну Сибирь. Конечно, это не совсем так. Ермак не был первым русским полководцем,

Из книги Покорение Сибири: Мифы и реальность автора Верхотуров Дмитрий НиколаевичРусское расселение на восток началось до похода Ермака В патриотической мифологии вокруг похода Ермака бытует еще представление о том, что именно этим походом было открыто русское переселение на восток, с бассейна Верхней Волги на Урал и дальше по Сибири. Придется и

автора16. Схема соответствия похода Ермака и похода Кортеса Конкистадор Эрнан Кортес - это казацкий атаман Герман-Ермак Тимофеевич. Диего Веласкес, губернатор-наместник императора Карла V на Кубе, - это Строганов или Строгановы, наместники Ивана IV Грозного якобы на Урале.

Из книги Реконструкция подлинной истории автора Носовский Глеб Владимирович17. Летописец похода Ермака-Кортеса Как отмечают комментаторы, книга Берналя Диаса «„Правдивая история завоевания Новой Испании“ - наиболее достоверная и самая яркая из хроник конкисты, ценнейший материал по истории завоеваний в Америке» , с. 320.В то же время, «самая

Из книги Начало Ордынской Руси. После Христа.Троянская война. Основание Рима. автора Носовский Глеб Владимирович Из книги Пугачев и Суворов. Тайна сибирско-американской истории автора Носовский Глеб Владимирович5. Что означало слово «Сибирь» в XVII веке Подмена названия «Сибирь» после разгрома Пугачева Перемещение границ между Санкт-Петербургской романовской Россией и Тобольской Московской Тартарией в XVIII веке В наших книгах по хронологии мы неоднократно говорили о том, что

Из книги Основание Рима. Начало Ордынской Руси. После Христа. Троянская война автора Носовский Глеб Владимирович10. Два похода «античных» греков и два похода крестоносцев Согласно «античным» источникам, поход греков на Трою на самом деле состоял из ДВУХ походов. ПЕРВЫЙ оказался неудачным. «Кое-кто считает, что Троя пала через двадцать лет после похищения Елены и что свой ПЕРВЫЙ

автора Носовский Глеб Владимирович16. Схема соответствия похода Ермака и похода Кортеса Конкистадор Эрнан Кортес – это казацкий атаман Герман-Ермак Тимофеевич. Диего Веласкес, губернатор – наместник императора Карла V на Кубе, – это Строганов или Строгановы, наместники Ивана IV Грозного якобы на

Из книги Реконструкция подлинной истории автора Носовский Глеб Владимирович17. Летописец похода Ермака-Кортеса Как отмечают комментаторы, книга Берналя Диаса «"Правдивая история завоевания Новой Испании" – наиболее достоверная и самая яркая из хроник конкисты, ценнейший материал по истории завоеваний в Америке» , с. 320.В то же время, «самая

автора Носовский Глеб Владимирович14.2. Русские источники о походе Ермака и завоевании им города Сибири в 1582 году Гибель Ермака Считается, что к 1579 году царь Иван Грозный отдал приказ укротить многочисленных казаков на больших территориях Руси, см. рис. 7.7. Наверное, речь шла о широком недовольстве,

Из книги Завоевание Америки Ермаком-Кортесом и мятеж Реформации глазами «древних» греков автора Носовский Глеб Владимирович4. Краткая схема соответствия похода Ермака и похода Кортеса Забегая вперед, сразу опишем костяк обнаруженного нами важного соответствия. В последующих разделах мы развернем его более подробно. Итак: Конкистадор Эрнан Кортес - это казацкий атаман Герман-Ермак

Из книги Завоевание Америки Ермаком-Кортесом и мятеж Реформации глазами «древних» греков автора Носовский Глеб Владимирович7. Отплытие кораблей. Внезапный гнев Диего Веласкеса в начале похода Кортеса - это отражение неожиданного гневного указа Ивана Грозного в начале экспедиции Ермака 7.1. Русские летописи об отплытии Ермака Как только Ермак отплыл, один из сибирских правителей напал на

Из книги Завоевание Америки Ермаком-Кортесом и мятеж Реформации глазами «древних» греков автора Носовский Глеб Владимирович9. Мятеж в войске Ермака-Кортеса в самом начале американского похода, уже после пересечения моря Уничтожение кораблей Оказывается, в самом начале экспедиции Ермака произошло яркое событие. Некоторые казаки испугались грядущих трудностей и отказались следовать за

Из книги Завоевание Америки Ермаком-Кортесом и мятеж Реформации глазами «древних» греков автора Носовский Глеб Владимирович17. Гибель атамана Ермака в конце похода и тяжелое ранение конкистадора Кортеса в конце похода на Мексику Романовские историки обманули нас, уверяя, будто Ермак погиб в Сибири Русские источники считают, что атаман Ермак погиб в бою в 1584 году. В результате казаки были

Из книги Раскол Империи: от Грозного-Нерона до Михаила Романова-Домициана. [Знаменитые «античные» труды Светония, Тацита и Флавия, оказывается, описывают Велик автора Носовский Глеб Владимирович6. Ермак становится во главе казацкого похода «на Сибирь» Германик выступает со своими римскими легионами в дальний поход «на Германию» Итак, Строгановы именем царя Ивана Грозного предлагают Ермаку и его отряду двинуться «в Сибирь» для восстановления там власти

Из книги Хрестоматия по истории СССР. Том1. автора Автор неизвестен112. ПОХОД ЕРМАКА В СИБИРЬ «Ремезовская летопись» («Сибирские летописи», изд. Археографической комиссии, 1907, стр. 322–332).35 статья. Ермаку же тогда пребывающу в Чингыде граде, внегда ж приспе путь струговой, майя в 9 день 7089 году поплыв вниз по Туре со всяким искусом

Идея похода Ермака в Сибирь

Кому принадлежала идея похода в Сибирь: царю Ивану

IV , промышленникам Строгановым или лично атаману Ермаку Тимофеевичу – историки не дают четкого ответа. Но так как истина всегда посередине то, скорее всего, здесь сошлись интересы всех трех сторон. Царю Ивану – новые земли и вассалы, Строгановым – безопасность, Ермаку и казакам – возможность поживы под прикрытием государственной необходимости.В этом месте просто напрашивается параллель Ермакова войска с корсарами () - частными морскими разбойниками, которые получали от своих королей охранные грамоты на узаконенный грабеж вражеских кораблей.

Цели похода Ермака

Историки рассматривают несколько версий. С большой долей вероятности это могло быть: превентивная защита владений Строгановых; разгром хана Кучума; приведение в вассальную зависимость сибирских народов и обложение их данью; установление контроля над главной сибирской водной артерией Обью; создание плацдарма для дальнейшего покорения Сибири.

Есть еще одна интересная версия. Ермак де был вовсе не безродный казацкий атаман, но выходец из сибирских князей, которых истребил бухарский ставленник Кучум при захвате власти над Сибирью. Ермак имел свои законные виды на Сибирский престол, он отправился не в обычный грабительский поход, он шел отвоевывать у Кучума свою землю. Именно поэтому русские не встретили серьезного сопротивления у местного населения. Ему (населению) было лучше находиться "под своим" Ермаком, чем под чужаком Кучумом.

В случае установления власти Ермака над Сибирью, его казаки из разбойников автоматически превращались бы в "регулярную" армию и становились государевыми людьми. Их статус менялся бы кардинально. Поэтому казаки так терпеливо сносили все трудности похода, который вовсе не сулил легкой поживы, но сулил им гораздо нечто большее...

Поход войска Ермака в Сибирь через уральский водораздел

Итак, по одни сведениям, в сентябре 1581 (по другим данным – летом 1582 ) Ермак отправился в военный поход. Это был именно военный поход, а не разбойничий набег. В состав его вооруженного формирования входили 540 собственных казачьих сил и 300 «ополченцев» от Строгановых. Рать т ронулась вверх по реке Чусовой на стругах. По некоторым сведениям, было всего 80 стругов, то есть примерно по 10 человек в каждом.

От Нижних Чусовских городков по руслу реки Чусовой отряд Ермака дошел:

По одной версии до реки Серебряная, поднялся по ней. На руках перетащили струги до речки Журавлик, впадающую в р. Баранча – левый приток Тагила;

По другой версии, Ермак с товарищами дошли до реки Межевая Утка, поднялись по ней и потом перевалили струги в речку Каменка, потом в Выю – тоже левый приток Тагила.

В принципе, оба варианта преодоления водораздела возможны. Где именно поволокли струги через водораздел не знает никто. Да это не так и важно.

Как войско Ермака шло вверх по Чусовой ?

Гораздо интереснее технические детали уральской части похода:

На каких стругах или лодках шли казаки? С парусами или без?

Сколько верст в день преодолевали вверх по Чусовой?

Как и сколько дней поднимались по Серебряной?

Как осуществили сам переволок через хребет.

Зимовали ли казаки на перевале?

Сколько дней спускались вниз по рекам Тагил, Тура и Тобол до столицы сибирского ханства?

Какова общая протяженность похода рати Ермака?

Ответам на эти вопросы отведена отдельная страница этого ресурса.

Струги дружины Ермака на Чусовой

Военные действия

Передвижение дружины Ермака в Сибирь по реке Тагил остается основной рабочей версией. По Тагилу казаки спустились до Туры, где впервые сразились с татарскими отрядами и победили их. По преданию, Ермак посадил на струги чучела в казачьей одежде, а сам с главными силами сошел на берег и обрушился на врага с тыла. Первое же серьезное столкновение отряда Ермака с войсками хана Кучума произошло в октябре 1582 года, когда флотилия уже вошла в Тобол, близ устья реки Тавды.

Последующие боевые действия дружины Ермака заслуживают отдельного описания. О походе Ермака написаны книги, монографии, сняты фильмы. Достаточно информации в Интернете. Здесь скажем лишь, что казаки действительно воевали «не числом, а умением». Сражаясь на чужой территории с превосходящим по численности противником, благодаря слаженным и умелым боевым действиям они сумели разбить и обратить в бегство сибирского правителя хана .

Кучум был на время изгнан его из столицы - городка Кашлык (по другим данным он назывался Искер или Сибирь). От самого городка Искер нынче не осталось следа – он располагался на высоком песчаном берегу Иртыша и за столетия смыт его волнами. Находился примерно в 17 верстах вверх от нынешнего Тобольска.

Покорение Сибири Ермаком

Убрав с дороги главного противника в 1583 г., Ермак занялся покорением татарских и вогульских городков и улусов по рекам Иртышу и Оби. Где-то он встречал упорное сопротивление. Где-то местное население само предпочитало перейти под покровительство Москвы, чтобы избавиться от пришлого чужака Кучума – ставленника Бухарского ханства и узбека по происхождению.

После взятия города «столицы» Кучума – (Сибирь, Кашлык, Искер) Ермак отправил гонцов к Строгановым и посла к царю - атамана Ивана Кольцо. Иван Грозный принял атамана очень ласково, щедро одарил казаков и в подкрепление им отправил воевод Семёна Болховского и Ивана Глухова с 300 ратниками. Среди царских подарков, отправленных Ермаку в Сибирь, было две кольчуги, в том числе и кольчуга, некогда принадлежавшая князю Петру Ивановичу Шуйскому.

Царь Иван Грозный принимает посланника от Ермака

атамана Ивана Кольцо с известием о взятии Сибири

Царское подкрепление прибыло с Сибирь осенью 1583 года, но уже не могло исправить ситуацию. Превосходящие по численности отряды Кучума разбивали казацкие сотни по отдельности, перебили всех ведущих атаманов. Со смертью Ивана Грозного в марте 1584 года, московскому правительству стало «не до Сибири». Недобитый хан Кучум осмелел, и стал преследовать и уничтожать остатки русского войска превосходящими силами..

На тихом бреге Иртыша

6 августа 1585 года погиб и сам Ермак

Тимофеевич. С отрядом всего в 50 человек Ермак остановился

на ночлег в устье реки Вагай, впадающей в Иртыш. Кучум напал

на спящих казаков и перебил почти весь отряд, спаслись всего

несколько человек. Согласно воспоминаниям очевидцев,

атаман был одет в две кольчуги, одна из которых была

царевым подарком. Они-

то и утянули

легендарного атамана на дно Иртыша, когда тот попытался

добраться вплавь до своих стругов.

6 августа 1585 года погиб и сам Ермак

Тимофеевич. С отрядом всего в 50 человек Ермак остановился

на ночлег в устье реки Вагай, впадающей в Иртыш. Кучум напал

на спящих казаков и перебил почти весь отряд, спаслись всего

несколько человек. Согласно воспоминаниям очевидцев,

атаман был одет в две кольчуги, одна из которых была

царевым подарком. Они-

то и утянули

легендарного атамана на дно Иртыша, когда тот попытался

добраться вплавь до своих стругов.

Пучина вод скрыла навеки русского героя первопроходца. Легенда гласит, что татары выловили тело атамана и долго глумились над ним, стреляя по нему из луков. А знаменитую царскую кольчугу и прочие доспехи Ермака разобрали себе как ценные обереги, приносящие удачу. Гибель атамана Ермака очень похожа в этом плане на гибель от рук аборигенов другого известного искателя приключений -

Итоги похода Ермака в Сибирь

Два года экспедиция Ермака устанавливала русскую московскую власть в обском левобережье Сибири. Первопроходцы, как почти всегда бывает в истории, поплатились своими жизнями. Но притязания русских на Сибирь впервые было обозначено именно воинами атамана Ермака. За ними пришли другие покорители. Достаточно скоро вся Западная Сибирь «почти добровольно» пошла в вассальную, а потом и в административную зависимость от Москвы.

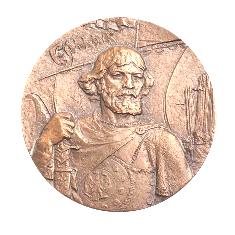

А храбрый первопроходец, казачий атаман Ермак стал со временем мифическим героем, этаким Сибирским Ильей-Муремцем. Он прочно вошел в сознание соотечественников как национальный герой. О нем слагают легенды и песни. Историки пишут труды. Писатели – книги. Художники – картины. И несмотря на многие белые пятна в истории, факт остается фактом – Ермак начал дело присоединения Сибири к Российскому государству. И никто после уже не смог в народном сознании занять это место, а супостаты – претендовать на сибирские просторы.

Русские путешественники и первопроходцы

Еще раз

путешественники эпохи Великих Географических ОткрытийХанство или Царство Сибирское, завоеванием которого и прославился в русской истории Ермак Тимофеевич, было осколком обширной империи Чингисхана. Оно выделилось из среднеазиатских татарских владений, по-видимому не ранее XV века – в ту же эпоху, когда слагались особые царства Казанское и Астраханское, Хивинское и Бухарское. Сибирская орда, по-видимому, находилась в ближайшем родстве с Ногайской. Она называлась прежде Тюменской и Шибанской. Последнее название указывает, что здесь господствовала та ветвь Чингизидов, которая происходила от Шейбани, одного из сыновей Джучи и брата Батыя, и которая властвовала в Средней Азии. Одна отрасль Шейбанидов основала особое царство в степях Ишимских и Иртышских и распространила его пределы до Уральского хребта и Оби. За век до Ермака, при Иване III , шейбанский хан Ивак, подобно крымскому Менгли-Гирею, враждовал с золотоордынским ханом Ахматом и даже был его убийцей. Но и сам Ивак был убит соперником в собственной земле. Дело в том, что от Шибанской орды, еще прежде отделилась часть татар под предводительством знатного бека Тайбуги. Правда, преемники Тайбуги назывались не ханами, а только беками; право на высший титул принадлежало только потомству Чингисову, т. е. Шейбанидам. Преемники Тайбуги удалились со своей ордой далее на север, на Иртыш, где средоточием ее сделался городок Сибирь, пониже впадения Тобола в Иртыш, и где она подчинила себе соседних остяков, вогулов и башкир. Ивак был убит одним из преемников Тайбуги. Между сими двумя родами шла жестокая вражда, и каждый из них искал себе союзников в Бухарском царстве, Киргизской и Ногайской ордах и в Московском государстве.

Присяга Сибирского ханства Москве в 1550-1560-х

Этими внутренними междоусобиями и объясняется готовность, с которой князь Сибирских татар Едигер, потомок Тайбуги, признал себя данником Ивана Грозного . Ещё за четверть столетия до похода Ермака Тимофеевича, в 1555 году, послы Едигера явились в Москву и били челом, чтобы он принял Сибирскую землю под свою защиту и брал бы с нее дань. Едигер искал у Москвы поддержки в борьбе с Шейбанидами. Иван Васильевич принял сибирского князя под свою руку, наложил на него дань по тысяче соболей в год и отправил к нему Димитрия Непейцина привести к присяге жителей Сибирской земли и переписать черных людей; число их простиралось до 30 700. Но в последующие годы дань не была доставлена сполна; Едигер оправдывался тем, что его воевал шибанский царевич, который много людей увел в плен. Этот шибанский царевич и был будущим противник казаков Ермака Кучум, внук хана Ивака. Получив помощь от киргиз-кайсаков или ногаев, Кучум одолел Едигера, убил его и завладел Сибирским царством (около 1563). Вначале он также признал себя данником московского государя. Московское правительство признало за ним титул хана, как за прямым потомком Шейбанидов. Но, когда Кучум прочно утвердился в Сибирской земле и распространил магометанскую религию между своими татарами, он не только перестал платить дань, но и начал нападать на нашу северо-восточную украйну, принуждая соседних с ней остяков, вместо Москвы, платить дань ему самому. По всей вероятности, эти перемены к худшему на востоке произошли не без влияния неудач в Ливонской войне. Сибирское ханство вышло из-под верховной московской власти – это потом и сделало необходимым поход Ермака Тимофеевича в Сибирь.

Строгановы

Происхождение атамана Ермака Тимофеевича неизвестно. По одному преданию, он был родом с берегов Камы, по другому - уроженцем Качалинской станицы на Дону. Его имя, по мнению одних, есть изменение имени Ермолай, другие историки и летописцы производят его от Германа и Еремея. Одна летопись, считая имя Ермака прозвищем, дает ему христианское имя Василия. Ермак был сначала атаманом одной из многочисленных казацких шаек, разбойничавших на Волге и грабивших не только русских купцов и персидских послов, но и царские суда. К завоеванию Сибири ватага Ермака обратилась вслед за поступлением на службу к знаменитой фамилии Строгановых.

Предки нанимателей Ермака Строгановых, вероятно, принадлежали к новгородским фамилиям, которые колонизовали Двинскую землю, а в эпоху борьбы Новгорода с Москвой перешли на сторону последней. Они имели большие владения в Сольвычегском и Устюжском крае и нажили великие богатства, занимаясь соляным промыслом, а также ведя торговлю с инородцами пермяками и югрою, у которых выменивали дорогие меха. Главное гнездо этой фамилии находилось в Сольвычегодске. О богатствах Строгановых свидетельствует известие, что они помогли великому князю Василию Темному выкупиться из татарского плена; за что получили разные пожалования и льготные грамоты. При Иване III известен Лука Строганов; а при Василии III внуки этого Луки. Продолжая заниматься соляным промыслом и торговлей, Строгановы являются самыми крупными деятелями на поприще заселения северо-восточных земель. В царствование Ивана IV они распространяют свою колонизационную деятельность далеко на юго‑восток, на Прикамский край. В то время главой семьи является Аникий, внук Луки; но он, вероятно, был уже стар, и деятелями выступают его три сына: Яков, Григорий и Семен. Они выступают уже не простыми мирными колонизаторами закамских стран, но имеют свои военные отряды, строят крепости, вооружают их собственными пушками, отражают набеги враждебных инородцев. В качестве одного из таких отрядов и была чуть позже нанята ватага Ермака Тимофеевича. Строгановы представляли род феодальных владельцев на нашей восточной окраине. Московское правительство охотно предоставляло предприимчивым людям все льготы и права на оборону северо-восточных пределов.

Подготовка похода Ермака

Колонизационная деятельность Строгановых, чьим высшим выражением и стал вскоре поход Ермака, постоянно расширялась. В 1558 году Григорий Строганов бьет челом Ивану Васильевичу о следующем: в Великой Перми по обеим сторонам Камы-реки от Лысвы до Чусовой лежат места пустые, леса черные, не обитаемые и никому не отписанные. Челобитчик просит пожаловать Строгановым это пространство, обещая поставить там город, снабдить его пушками, пищалями, чтобы оберегать государеву отчину от ногайских людей и от иных орд; просит дозволения в этих диких местах лес рубить, пашню пахать, дворы ставить, людей неписьменных и нетяглых призывать. Грамотой от 4 апреля того же года царь пожаловал Строгановым земли по обеим сторонам Камы на 146 верст от устья Лысвы до Чусовой, с просимыми льготами и правами, позволил заводить слободы; освободил их на 20 лет от платежа податей и от земских повинностей, а также от суда пермских наместников; так что право суда над слобожанами принадлежало тому же Григорию Строганову. На этой грамоте подписались окольничие Федор Умного и Алексей Адашев. Таким образом, энергичные усилия Строгановых стояли не без связи с деятельностью Избранной рады и Адашева, лучшего советника первой половины царствования Грозного.

Поход Ермака Тимофеевича был хорошо подготовлен этим энергичным русским освоением Приуралья. Григорий Строганов построил городок Канкор на правой стороне Камы. Спустя шесть лет, он испросил позволения построить другой городок, на 20 верст ниже первого на Каме же, наименованный Кергеданом (впоследствии он назывался Орлом). Эти городки были обнесены крепкими стенами, вооружены огнестрельным нарядом и имели гарнизон, составленный из разных вольных людей: тут были русские, литовцы, немцы и татары. Когда учредилась опричнина, Строгановы просили царя, чтобы их города были причислены в опричнину, и эта их просьба была исполнена.

В 1568 году старший брат Григория Яков Строганов бьет челом царю об отдаче ему на таких же основаниях всего течения реки Чусовой и двадцативерстное расстояние по Каме ниже устья Чусовой. Царь согласился на его просьбу; только льготный срок был теперь назначен десятилетний (следовательно, он кончался в одно время с предыдущим пожалованием). Яков Строганов поставил острожки по Чусовой и завел слободы, которые оживили этот безлюдный край. Ему пришлось и оборонять край от набегов соседних инородцев – причина, по которой Строгановы и призвали затем к себе казаков Ермака. В 1572 году в земле Черемисской вспыхнул бунт; толпа черемис, остяков и башкир, вторглась в Прикамье, разграбила суда и побила несколько десятков торговых людей. Но ратные люди Строгановых усмирили бунтовщиков. Черемис поднимал против Москвы сибирский хан Кучум; он же запрещал остякам, вогулам и югре платить ей дань. В следующем 1573 году племянник Кучума Магметкул приходил с войском на Чусовую и побил много остяков, московских даньщиков. Однако он не посмел напасть на Строгановские городки и ушел обратно за Каменный пояс (Урал). Извещая о том царя, Строгановы просили разрешения распространить свои поселения за Поясом, построить городки по реке Тоболу и его притокам и заводить там слободы с теми же льготами, обещая взамен не только оборонять московских даньщиков остяков и вогулов от Кучума, но воевать и подчинять самих Сибирских татар. Грамотой от 30 мая 1574 года Иван Васильевич исполнил и эту просьбу Строгановых, на сей раз с двадцатилетним льготным сроком.

Прибытие казаков Ермака к Строгановым (1579)

Но около десяти лет намерение Строгановых распространить русскую колонизацию за Урал не осуществлялось, пока на сцену действия не выступили казацкие дружины Ермака.

По словам одной Сибирской летописи, в апреле 1579 Строгановы послали грамоту к казацким атаманам, разбойничавшим на Волге и Каме, и приглашали их к себе в Чусовые городки на помощь против сибирских татар. Место братьев Якова и Григория Аникиевых тогда уже заступили их сыновья: Максим Яковлевич и Никита Григорьевич. Они и обратились с помянутой грамотой к волжским казакам. На их призыв откликнулись пять атаманов: Ермак Тимофеевич, Иван Кольцо, Яков Михайлов, Никита Пан и Матвей Мещеряк, которые прибыли к ним со своими сотнями летом того же года. Главным вождем этой казацкой дружины явился Ермак, чьё имя затем стало рядом с именами его старших современников, завоевателями Америки Кортесом и Писарро.

Мы не имеем точных сведений о происхождении и предыдущей жизни этого замечательного лица. Есть только темное предание о том, что дед Ермака был посадский человек из Суздаля, занимавшийся извозом; что сам Ермак, в крещении Василий (или Герма), родился где-то в Прикамье, отличался телесной силой, отвагой и даром слова; в молодости работал в стругах, ходивших по Каме и Волге, а потом сделался атаманом разбойников. Нет никаких прямых указаний на то, чтобы Ермак принадлежал собственно к Донскому казачеству; скорее, это был уроженец северо-восточной Руси, предприимчивостью, опытностью и удалью воскресивший тип древнего новгородского повольника.

Казацкие атаманы пробыли два года в Чусовых городках, помогая Строгановым обороняться от инородцев. Когда мурза Бекбелий с толпой вогуличей напал на Строгановские деревни, казаки Ермака разбили его и взяли в плен. Казаки сами нападали на вогуличей, вотяков и пелымцев и так приготовили себя к большому походу на Кучума.

Трудно сказать, кому именно принадлежал главный почин в этом предприятии. Одни летописи говорят, что Строгановы послали казаков покорять Сибирское царство. Другие – что казаки, с Ермаком во главе, самостоятельно предприняли этот поход; причем угрозами заставили Строгановых снабдить их нужными запасами. Возможно, почин был обоюдный, но со стороны казаков Ермака более добровольный, а со стороны Строгановых более вынужденный обстоятельствами. Казацкая дружина вряд ли могла долго нести скучную сторожевую службу в Чусовых городках и довольствоваться скудной добычей в соседних инородческих краях. По всей вероятности, она скоро сделалась бременем для самого строгановского края. Преувеличенные известия о речном раздолье за Каменным Поясом, о богатствах Кучума и его татар и, наконец, жажда подвигов, которыми можно было бы смыть с себя прошлые грехи – все это возбудило желание идти в малоизведанную страну. Ермак Тимофеевич, вероятно, был главным двигателем всего предприятия. Строгановы же избавлялись от беспокойной толпы казаков и исполняли давнюю мысль свою собственную и московского правительства: о перенесении борьбы с Сибирскими татарами за Уральский хребет и наказании отпавшего от Москвы хана.

Начало похода Ермака (1581)

Строгановы снабдили казаков провиантом, а также ружьями и порохом, дали им еще 300 человек из собственных ратных людей, в числе которых кроме русских были наемные литовцы, немцы и татары. Казаков было 540. Следовательно, всего отряда было более 800 человек. Ермак и казаки сознавали, что успех похода был бы невозможен без строгой дисциплины; потому за нарушение её атаманы установили наказания: ослушников и беглецов положено было топить в реке. Предстоявшие опасности сделали казаков их богомольными; говорят, что Ермака сопровождали три священника и один монах, которые ежедневно совершали божественную службу. Приготовления потребовали немало времени, так что поход Ермака начался довольно поздно, уже в сентябре 1581 года. Воины отплыли вверх по Чусовой, после нескольких дней плавания вошли в ее приток, Серебрянку, и достигли волока, который отделяет систему реки Камы от Обской системы. Пришлось употребить немало трудов, чтобы перебраться через этот волок и спуститься в речку Жеравлю; немало лодок так и застряло на волоке. Наступило уже холодное время, реки стали покрываться льдом, и около волока казаки Ермака должны были зазимовать. Они поставили острожек, откуда одна их часть предпринимала поиски в соседние вогульские края за припасами и добычей, а другая изготовляла все нужное для весеннего похода. Когда наступило половодье, дружина Ермака рекой Жеравлею спустилась в речки Баранчу, а потом в Тагил и в Туру, приток Тобола, вступив в пределы Сибирского ханства. На Туре стоял остяцко-татарский юрт Чингиди (Тюмень), которым владел родственник или данник Кучума, Епанча. Тут произошла первая битва, которая окончилась совершенным поражением и бегством епанчинских татар. Турой казаки Ермака вошли в Тобол и на устье Тавды имели удачное дело с татарами. Беглецы татарские принесли Кучуму вести о пришествии русских воинов; причем оправдывали свое поражение действием незнакомых им ружей, которые считали особыми луками: «когда русские стреляют из луков своих, тогда от них пашет огонь; стрел не видно, а раны наносят смертельные, и никакими ратными сбруями невозможно от них ущититься». Вести эти опечалили Кучума, тем более, что разные знамения, уже предрекали ему приход русских и падение его царства.

Хан, однако, не терял времени, собрал отовсюду татар, подвластных остяков и вогулов и послал их под начальством своего близкого родственника, храброго царевича Магметкула, навстречу казакам. А сам устроил укрепления и засеки около устья Тобола, под Чувашевой горой, чтобы преградить Ермаку доступ к своей столице, городку Сибири, расположенному на Иртыше, несколько ниже впадения в него Тобола. Последовал ряд кровопролитных битв. Магметкул сначала встретил казаков Ермака Тимофеевича около урочища Бабасаны, но ни конница татарская, ни стрелы не устояли против казаков и их пищалей. Магметкул бежал к засеке под Чувашевой горой. Казаки поплыли далее по Тоболу и дорогой овладели улусом карачи (главного советника) Кучума, где нашли склады всякого добра. Достигнув устья Тобола, Ермак сначала уклонился от помянутой засеки, повернул вверх по Иртышу, взял на его берегу городок мурзы Атика и расположился тут на отдых, обдумывая дальнейший план.

Карта Сибирского ханства и похода Ермака

Взятие Ермаком города Сибири

Большое скопище неприятелей, укрепившихся под Чувашевым, заставило Ермака призадуматься. Собрался казачий круг для решения: идти ли вперед или воротиться. Некоторые советовали отступить. Но более мужественные напоминали Ермаку Тимофеевичу данный перед походом обет стоять скорее пасть до единого человека, чем со срамом бежать назад. Уже наступала глубокая осень (1582), скоро реки должны были покрыться льдом, и обратное плавание делалось крайне опасным. 23 октября поутру казаки Ермака вышли из городка. При кликах: «Господи, помози рабам своим!» они ударили на засеку, и начался упорный бой.

Неприятели встретили нападающих тучей стрел и многих переранили. Несмотря на отчаянные приступы, отряд Ермака не мог одолеть укрепления и начал изнемогать. Татары, считая себя уже победителями, сами в трех местах разломали засеку и сделали вылазку. Но тут в отчаянной рукопашной татары были побеждены и бросились назад; русские ворвались в засеку. Остяцкие князьки первые покинули поле боя и с своими толпами ушли домой. Раненый Магметкул спасся в лодке. Кучум наблюдал за битвой с вершины горы и приказывал мусульманским муллам читать молитвы. Увидев бегство всего войска, он и сам поспешил в свою столицу Сибирь; но не остался в ней, ибо уже некому было оборонять ее; а бежал на юг в Ишимские степи. Узнав о бегстве Кучума, 26 октября 1582 года Ермак с казаками вошел в пустой город Сибирь; здесь они нашли ценную добычу, много золота, серебра, и особенно мехов. Спустя несколько дней жители начали возвращаться: первым пришел остяцкий князек со своими людьми и принес Ермаку Тимофеевичу и его дружине дары и съестные припасы; затем мало-помалу возвращались и татары.

Покорение Сибири Ермаком. Картина В. Сурикова, 1895

Итак, после неимоверных трудов отряд Ермака Тимофеевича водрузил русские знамена в столице Сибирского царства. Хотя огнестрельное оружие давало ему сильное преимущество, однако нельзя забывать, что на стороне врагов было огромное численное превосходство: по словам летописей, Ермак имел против себя в 20 и даже в 30 раз больше неприятелей. Только необычайная крепость духа и тела помогли казакам одолеть столько врагов. Дальние походы по незнакомым рекам показывают, до какой степени казаки Ермака Тимофеевича были закалены в лишениях, привычны к борьбе с северной природой.

Ермак и Кучум

Завоеванием Кучумовой столицы, однако, война далеко не кончилась. Сам Кучум не считал потерянным свое царство, которое наполовину состояло из кочевых и бродячих инородцев; обширные соседние степи давали ему надежное убежище; отсюда он делал внезапные нападения на казаков, и борьба с ним затянулась надолго. Особенно опасен был предприимчивый царевич Магметкул. Уже в ноябре или декабре того же 1582 он подстерег небольшой отряд казаков, занимавшихся рыбной ловлей, и почти всех перебил. Это была первая чувствительная потеря. Весной 1583 Ермак узнал от одного татарина, что Магметкул расположился станом на реке Вагае (приток Иртыша между Тоболом и Ишимом), верст за сто от города Сибири. Посланный против него отряд казаков внезапно напал ночью на его стан, многих татар убил, а самого царевича захватил в плен. Потеря храброго царевича на время обезопасила казаков Ермака от Кучума. Но число их уже сильно убавилось; запасы истощились, тогда как предстояло еще много трудов и битв. Была настоятельная нужда в русской помощи.

Покорение Сибири Ермаком. Картина В. Сурикова, 1895. Фрагмент

Сразу по взятии города Сибири Ермак Тимофеевич и казаки отправили к Строгановым вести о своих успехах; а потом послали к самому царю Ивану Васильевичу атамана Ивана Кольцо с дорогими сибирскими соболями и просьбой прислать им царских ратников на помощь.

Казаки Ермака в Москве у Ивана Грозного

Меж тем, пользуясь, что в Пермском краю после ухода ватаги Ермака оставалось мало ратных людей, какой-то пелымский (вогульский) князь пришел с толпами остяков, вогулов и вотяков, доходил до Чердыни, главного города этого края, потом обратился на Камское Усолье, Канкор, Кергедан и Чусовские городки, выжигая окрестные села и забирая в плен крестьян. Без Ермака Строгановы едва отстояли от неприятелей свои городки. Чердынский воевода Василий Пелепелицын, может быть, недовольный привилегиями Строгановых и их неподсудностью себе, в донесении царю Ивану Васильевичу свалил вину опустошения Пермского края на Строгановых: они-де без царского указа призвали в свои остроги воровских казаков Ермака Тимофеевича и других атаманов, на вогуличей и Кучума посылали и их задрали. Когда же пришел пелымский князь, государевым городам своими ратными людьми не помогли; а Ермак, вместо того, чтобы оборонять Пермскую землю, пошел воевать на восток. Строгановым отправлена была из Москвы немилостивая царская грамота, помеченная 16 ноября 1582 года. Повелевалось Строгановым впредь казаков у себя не держать, а волжских атаманов, Ермака Тимофеевича с товарищами, прислать в Пермь (т. е. Чердынь) и Камское Усолье, где они должны стоять не вместе, а разделясь; у себя же позволялось оставить не более ста человек. Если же этого не будет в точности исполнено и опять над пермскими местами учинится какая беда от вогулов и сибирского салтана, то на Строгановых будет наложена «большая опала». В Москве, очевидно, не знали ничего о сибирском походе и требовали присылки в Чердынь Ермака с казаками, которые уже располагались на берегах Иртыша. Строгановы были «в великой печали». Они понадеялись на данное им прежде разрешение заводить городки за Каменным Поясом и воевать сибирского салтана, а потому и отпустили туда казаков, не сносясь ни с Москвой, ни с пермским воеводой. Но вскоре подоспела весть от Ермака с товарищами об их необыкновенной удаче. С нею Строгановы лично поспешили в Москву. А потом прибыло туда и казацкое посольство во главе с атаманом Кольцо (когда-то осужденным на смерть за разбои). Разумеется, об опалах не могло быть более и речи. Государь принял атамана и казаков ласково, наградил деньгами и сукнами и опять отпустил в Сибирь. Говорят, что Ермаку Тимофеевичу он послал шубу со своего плеча, серебряный кубок и два панциря. На подкрепление им он потом отправил князя Семена Волховского и Ивана Глухова с несколькими сотнями ратных людей. Пленный царевич Магметкул, привезённый в Москву, был пожалован вотчинами и занял место между служилыми татарскими князьями. Строгановы получили новые торговые льготы и еще два земельных пожалования, Большую и Малую Соль.

Прибытие к Ермаку отрядов Волховского и Глухова (1584)

Кучум, потеряв Магметкула, был отвлечен и возобновившейся борьбой с родом Тайбуги. Казаки Ермака тем временем докончили обложение данью остяцких и вогульских волостей, входивших в Сибирское ханство. Из города Сибири они ходили по Иртышу и Оби, на берегах последней взяли остяцкий город Казым; но тут на приступе потеряли одного из своих атаманов, Никиту Пана. Число отряда Ермака сильно убавилось; от него едва ли осталась и половина. С нетерпением ждал Ермак помощи из России. Только осенью 1584 года приплыли на стругах Волховской и Глухов: но они привезли не более 300 человек – помощь слишком недостаточная для упрочения за Россией такого обширного пространства. На верность только что покоренных местных князьков нельзя было положиться, а непримиримый Кучум еще действовал во главе своей орды. Ермак с радостью встретил московских ратных людей, но приходилось разделить с ними скудные съестные запасы; зимой от недостатка продовольствия открылась смертность в городе Сибири. Умер и князь Волховской. Только весной, благодаря обильному улову рыбы, дичи, а также хлебу и скоту, доставленным от окрестных инородцев, люди Ермака оправились от голода. Князь Волховской, по-видимому, был назначен сибирским воеводой, которому казацкие атаманы должны были сдать город и подчиниться, и смерть его избавляла русских от неизбежного соперничества и несогласия начальников; ибо едва ли атаманы охотно отказались бы от своей первенствующей роли в новозавоеванной земле. Со смертью Волховского Ермак снова стал во главе соединенного казацко-московского отряда.

Гибель Ермака

Доселе удача сопровождала почти все предприятия Ермака Тимофеевича. Но счастье, наконец, стало изменять. Продолжительная удача ослабляет постоянную предосторожность и порождает беспечность, причину бедственных неожиданностей.

Один из местных князьков-данников, карача, т. е. бывший ханский советник, задумал измену и прислал к Ермаку послов с просьбой оборонить его от ногаев. Послы присягнули, что не мыслят никакого зла против русских. Атаманы поверили их клятве. Иван Кольцо и с ним сорок казаков отправились в городок карачи, были ласково приняты, и потом вероломно все умерщвлены. Для отмщения за них Ермак послал отряд с атаманом Яковом Михайловым; но и этот отряд был истреблен. После того окрестные инородцы склонились на увещания карачи и подняли восстание против русских. С большой толпой карача осадил самый город Сибирь. Весьма возможно, что он находился в тайных сношениях с Кучумом. Дружина Ермака, ослабленная потерями, принуждена была выдерживать осаду. Последняя затянулась, и русские уже испытывали сильный недостаток в съестных припасах: карача надеялся выморить их голодом.

Но отчаяние придает решимости. В одну июньскую ночь казаки разделились на две части: одна осталась с Ермаком в городе, а другая с атаманом Матвеем Мещеряком незаметно вышла в поле и прокралась к стану карачи, стоявшему за несколько верст от города отдельно от прочих татарских. Много неприятелей было избито, сам карача едва спасся бегством. На рассвете, когда в главном стане осаждавших узнали о вылазке казаков Ермака, толпы неприятелей поспешили на помощь караче и окружили малочисленную дружину казаков. Но Ермак огородился карачинским обозом и встретил врагов ружейным огнем. Дикари не выдержали и рассеялись. Город освободился от осады, окрестные племена снова признали себя нашими данниками. После того Ермак предпринял удачный поход вверх по Иртышу, может быть, для поиска за Кучумом. Но неутомимый Кучум был неуловим в своих Ишимских степях и строил новые козни.

Покорение Сибири Ермаком. Картина В. Сурикова, 1895. Фрагмент

Едва Ермак Тимофеевич воротился в город Сибирь, как пришло известие, будто караван бухарских купцов шел в город с товарами, но где-то остановился, ибо Кучум не дает ему дороги! Возобновление торговли со средней Азией было весьма желанно для казаков Ермака, которые на собранные с инородцев меха могли бы выменивать шерстяные и шелковые ткани, ковры, оружие, пряности. Ермак в первых числах августа 1585 года лично с небольшим отрядом поплыл навстречу купцам вверх по Иртышу. Казацкие струги достигли устья Вагая, однако, никого не встретив, поплыли назад. В один темный, бурный вечер Ермак пристал к берегу и тут нашел свою погибель. Подробности ее полулегендарны, но не лишены некоторого правдоподобия.

Казаки Ермака пристали к острову на Иртыше, а потому, считая себя в безопасности, погрузились в сон, не поставив стражи. Между тем Кучум был рядом. (Весть о небывалом бухарском караване едва ли не была пущена им, чтобы заманить Ермака в засаду.) Его лазутчики донесли хану о ночлеге казаков. У Кучума был один татарин, осужденный на смерть. Хан послал его искать конского броду на остров, обещая помилование в случае удачи. Татарин перебрел реку и воротился с вестью о полной беспечности людей Ермака. Кучум сначала не поверил и велел принести доказательство. Татарин отправился в другой раз и принес три казацких пищали и три лядунки с порохом. Тогда Кучум послал на остров толпу татар. При шуме дождя и вое ветра татары прокрались к стану и принялись избивать сонных казаков. Проснувшийся Ермак бросился в реку к стругу, но попал в глубокое место; имея на себе железную броню, он не смог выплыть и утонул. При сем внезапном нападении весь казацкий отряд был истреблен вместе с своим вождем. Так погиб этот русский Кортес и Писарро, храбрый, «велеумный» атаман Ермак Тимофеевич, как его называют сибирские летописи, из разбойников превратившийся в героя, которого слава никогда не изгладится из народной памяти.

Два важных обстоятельства помогли русской дружине Ермака при завоевании Сибирского ханства: с одной стороны, огнестрельное оружие и военная закалка; с другой – внутреннее состояние самого ханства, ослабленного междоусобиями и недовольством местных язычников против насильно вводимого Кучумом мусульманства. Сибирские шаманы с их идолами неохотно уступали место магометанским муллам. Но третья важная причина успеха – личность самого Ермака Тимофеевича, его неодолимое мужество, знание военного дела и железная сила характера. О последней ясно свидетельствует дисциплина, которую Ермак сумел водворить в своей дружине казаков, с их буйными нравами.

Отступление остатков дружин Ермака из Сибири

Гибель Ермака подтвердила, что он был главным двигателем всего предприятия. Когда весть о ней достигла города Сибири, оставшиеся казаки тотчас решили, что без Ермака, при своей малочисленности, не смогут держаться посреди ненадежных туземцев против Сибирских татар. Казаки и московские ратники, в числе не более полутораста человек, немедленно покинули город Сибирь с стрелецким главой Иваном Глуховым и Матвеем Мещеряком, единственным оставшимся из пяти атаманов; дальним северным путем по Иртышу и Оби они отправились обратно за Камень (Уральский хребет). Едва русские очистили Сибирь, как Кучум послал сына Алея занять свой стольный город. Но он недолго здесь удержался. Выше мы видели, что владевший Сибирью князь Тайбугина рода Едигер и брат его Бекбулат погибли в борьбе с Кучумом. Маленький сын Бекбулата, Сейдяк, нашел убежище в Бухаре, вырос там и явился мстителем за отца и дядю. При помощи бухарцев и киргизов, Сейдяк победил Кучума, изгнал Алея из Сибири и сам завладел этим стольным городом.

Прибытие отряда Мансурова и упрочение русского покорения Сибири

Татарское царство в Сибири было восстановлено, и завоевание Ермака Тимофеевича казалось утраченным. Но русские уже изведали слабость, разноплеменность этого царства и его естественные богатства; они не замедлили вернуться.

Правительство Федора Ивановича отправляло в Сибирь один отряд за другим. Еще не зная о гибели Ермака, московское правительство летом 1585 года послало ему на помощь воеводу Ивана Мансурова с сотней стрельцов и – что особенно важно – с пушкой. На этом походе с ним соединились пошедшие было назад за Урал остатки отрядов Ермака и атаман Мещеряк. Найдя город Сибирь уже занятым татарами, Мансуров проплыл мимо, спустился по Иртышу до впадения в Обь и построил здесь городок для зимовки.

На сей раз дело покорения пошло легче с помощью опыта и по проложенным Ермаком путям. Окрестные остяки попытались взять русский городок, но были отбиты. Тогда они принесли своего главного идола и начали творить ему жертвы, прося помощи против христиан. Русские навели на него свою пушку, и дерево вместе с идолом было разбито в щепы. Остяки в страхе рассеялись. Остяцкий князь Лугуй, который владел шестью городками по Оби, первый из местных владетелей отправился в Москву бить челом, чтобы государь принял его в число своих данников. С ним обошлись ласково и наложили на него дань в семь сороков соболей.

Основание Тобольска

Победы Ермака Тимофеевича не прошли даром. Вслед за Мансуровым прибыли в Сибирскую землю воеводы Сукин и Мясной и на реке Туре, на месте старого городка Чингия, построили крепость Тюмень и в ней воздвигли христианский храм. В следующем 1587 году, после прибытия новых подкреплений, голова Данила Чулков отправился из Тюмени далее, спустился по Тоболу до его устья и здесь на берегу Иртыша основал Тобольск; этот город сделался средоточием русских владений в Сибири, благодаря своему выгодному положению в узле сибирских рек. Продолжая дело Ермака Тимофеевича, московское правительство и здесь употребило обычную свою систему: распространять и упрочивать свое владычество постепенным построением крепостей. Сибирь, вопреки опасениям, не была утрачена для русских. Героизм горстки казаков Ермака открыл путь для великого российского расширения на восток – до самого Тихого океана.

Статьи и книги о Ермаке

Соловьёв С. М.. История России с древнейших времён. Т. 6. Глава 7 – «Строгановы и Ермак»

Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях её главнейших деятелей. 21 – Ермак Тимофеевич

Кузнецов Е. В. Начальная пиитика о Ермаке. Тобольские губернские ведомости, 1890

Кузнецов Е. В. Библиография Ермака: Опыт указания малоизвестных сочинений на русском и частью на иностранных языках о покорителе Сибири. Тобольск, 1891

Кузнецов Е. В. Об очерке А. В. Оксёнова «Ермак в былинах русского народа». Тобольские губернские ведомости, 1892

Кузнецов Е. В. К сведениям о знамёнах Ермака. Тобольские губернские ведомости, 1892